La maladie d’Alzheimer représente aujourd’hui l’un des défis majeurs de santé publique du XXIe siècle.

Avec 57 millions de personnes touchées par une démence dans le monde en 2021, dont 60 à 70 % des cas liés à la maladie d’Alzheimer, cette pathologie neurodégénérative bouleverse non seulement la vie des patients, mais aussi celle de leurs proches et aidants. En France, 900 000 personnes sont concernées, un chiffre qui devrait doubler d’ici à 2050 avec le vieillissement de la population.

Comprendre les mécanismes de la maladie

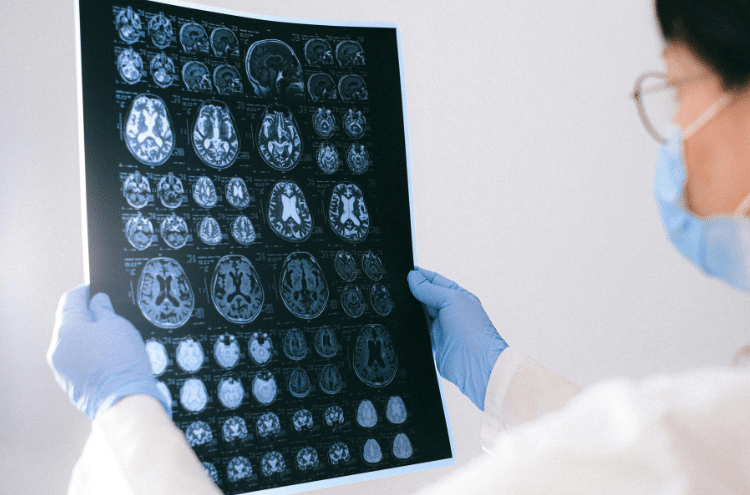

Pour mieux appréhender cette pathologie complexe, il convient d’abord de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des patients. La maladie d’Alzheimer se caractérise par deux mécanismes principaux qui perturbent le fonctionnement neuronal.

Le premier mécanisme concerne l’accumulation d’un peptide appelé bêta-amyloïde. Ce peptide provient d’une protéine naturellement produite par notre organisme, la protéine précurseur de l’amyloïde (APP). Dans des conditions normales, cette protéine joue un rôle important dans le développement du cerveau, notamment pour l’adhésion cellulaire. Cependant, dans la maladie d’Alzheimer, cette protéine est découpée par des enzymes spécifiques qui produisent le peptide bêta-amyloïde. Ce peptide particulièrement « collant » s’agrège pour former des plaques amyloïdes qui viennent perturber le fonctionnement cérébral.

Le second mécanisme implique la protéine « Tau », essentielle au maintien de la structure neuronale. Cette protéine, qui agit comme une « colonne vertébrale » pour les neurones, subit dans la maladie d’Alzheimer une modification pathologique appelée hyperphosphorylation. Cette altération empêche la protéine de jouer correctement son rôle structural, entraînant une désorganisation du fonctionnement neuronal et une neurotoxicité.

Une évolution thérapeutique récente

Pendant de nombreuses années, la prise en charge de la maladie d’Alzheimer s’est limitée à des traitements symptomatiques peu efficaces. Les médicaments comme l’Aricept, l’Exelon, le Reminyl ou l’Ebixa ont d’ailleurs vu leur remboursement supprimé en 2018 par la Haute Autorité de Santé, faute d’efficacité suffisante au regard de leur coût[1].

Cette période de « désert thérapeutique » a toutefois permis une évolution positive : un recentrage sur l’accompagnement global du patient et de ses aidants, trop longtemps négligés. L’approche est devenue plus holistique, privilégiant le respect de la dignité et une prise en charge personnalisée.

Depuis 2022, et plus récemment en mars 2025, l’espoir renaît avec l’autorisation européenne de commercialisation du Lecanemab, un anticorps ciblant directement les plaques amyloïdes. Ce traitement, administré par injection intraveineuse deux fois par mois, a démontré une réduction de 30 % de l’évolution des symptômes sur 18 mois chez des patients en phase précoce de la maladie.

Le principe est innovant : le traitement utilise des anticorps qui reconnaissent et marquent les protéines anormales dans le cerveau. Les cellules de défense du cerveau peuvent alors intervenir pour les éliminer, comme elles le feraient avec n’importe quel élément indésirable.

Le défi du diagnostic précoce

L’un des enjeux majeurs de la recherche actuelle concerne la détection précoce de la maladie. En effet, les changements pathologiques dans le cerveau surviennent bien avant l’apparition des premiers symptômes cliniques. Quand un patient consulte pour des troubles de mémoire, les dégâts cérébraux sont déjà considérables.

Cette réalité souligne l’importance de développer des marqueurs biologiques permettant de détecter la maladie avant l’apparition des symptômes. Si la ponction lombaire reste aujourd’hui l’examen de référence pour confirmer le diagnostic, elle demeure un acte invasif et anxiogène. L’objectif est donc de développer des tests sanguins plus simples et moins traumatisants.

Facteur de risque et prévention

La recherche a identifié plusieurs facteurs de risque modifiables qui peuvent influencer le développement de la maladie d’Alzheimer :

Une approche innovante : le lien avec l’épilepsie

Les recherches menées au Centre de neurosciences de Lyon ont révélé un lien surprenant entre épilepsie tardive et maladie d’Alzheimer. Les études rétrospectives montrent que les patients développant une première crise d’épilepsie vers 60 ans présentent un risque deux à trois fois plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer.

Cette découverte ouvre une voie prometteuse pour l’identification précoce des patients à risque. Sur une cohorte de 35 patients présentant une épilepsie tardive sans plainte cognitive initiale, un tiers ne présentait aucun marqueur d’Alzheimer, tandis que les autres avaient tous les marqueurs de la maladie. Deux ans plus tard, 35 % avaient déjà développé la pathologie.

Perspectives encourageantes

Le soutien de la Fondation Neurodis permet aujourd’hui de poursuivre ces recherches innovantes grâce à la technologie Simoa, qui améliore considérablement la sensibilité des dosages sanguins. L’objectif est de développer des tests sanguins capables de détecter précocement les marqueurs inflammatoires spécifiques de la maladie.

Cette approche pourrait révolutionner le diagnostic et la prise en charge de la maladie d’Alzheimer en permettant une intervention thérapeutique bien avant l’apparition des symptômes cliniques. L’inflammation cérébrale, commune à l’épilepsie et à la maladie d’Alzheimer, constitue une cible thérapeutique prometteuse.

La maladie d’Alzheimer, longtemps considérée comme une fatalité, devient progressivement une pathologie contre laquelle nous disposons d’armes thérapeutiques. Si les traitements actuels restent modestes dans leurs effets, ils marquent un tournant historique. L’enjeu des prochaines années sera de déplacer la ligne de front vers la détection précoce, afin de permettre une intervention thérapeutique avant que les dégâts ne soient irréversibles.

Cette évolution nécessite une approche globale combinant : recherche fondamentale, développement technologique et accompagnement humain. C’est dans cette perspective que s’inscrit le travail des équipes de recherche, soutenues par des fondations comme Neurodis et des structures comme le Groupe Emera.

[1] Maladie d’Alzheimer : la HAS recommande le déremboursement de 4 médicaments, Marisol Touraine temporise